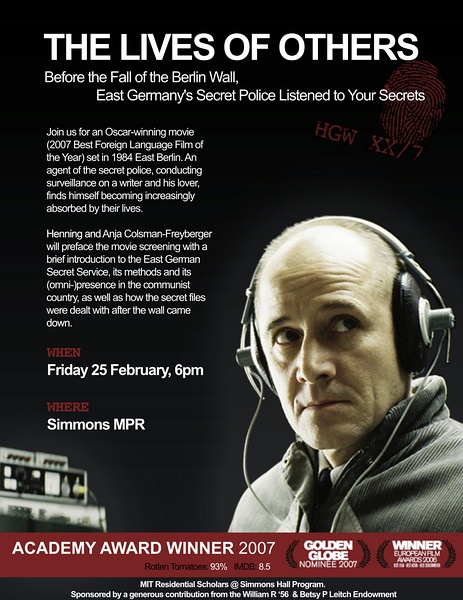

窃听风暴 Das Leben der Anderen (2006)

导演: 弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马

编剧: 弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马

主演: 乌尔里希·穆埃 / 马蒂娜·戈黛特 / 塞巴斯蒂安·科赫 / 乌尔里奇·图克尔 / 托马斯·席尔梅

类型: 剧情 / 惊悚

制片国家/地区: 德国

语言: 德语

上映日期: 2006-03-23(德国)

片长: 137分钟

又名: 他人的生活 / 别人的生活 / 窃听者 / 别样人生 / The Lives of Others

IMDb链接: tt0405094

1534年4月,英格兰最优秀的学者、前任大法官托马斯·莫尔在伦敦塔接受审讯。他被指控违反国王亨利八世最近颁行的《王权至尊法》,确切地说,他拒绝宣誓承认国王是英格兰教会的唯一最高领袖。审讯者们知道这不是一件舒服的工作,因为莫尔不仅是一位人文主义学者,同时也是一名出色的普通法律师,他懂得如何为自己辩护。不出所料,莫尔提出了自己的抗辩理由。他认为,国王的一系列立法存在效力上的问题,因为,这些立法关涉到整个基督教共同体的事务,却没有获得基督教共同体的一致认可。

不久以后,莫尔与另一位重要的抗命者罗切斯特主教约翰·费什被送上了断头台,死后被教宗封为圣徒。

这就是英格兰的宗教改革,这场革命性的社会重构发端于国王的离婚案。因此,我们的教科书评论其“不彻底”。确实,相比马丁·路德和让·加尔文在大陆上的工作,英格兰的变动起初绝不是在教义方面。然而,从另一个角度观察,或许英格兰的宗教改革才真正揭示了那个时代的巨大变化——一个普世教会被多个民族国家所取代,成为社会的基本结构。正如莫尔所言,在他看来,英格兰不应独立于整个“基督教世界”,英格兰与罗马、英格兰与法国,都是因同一信仰而联合在一起的各个部分,对英格兰来说,罗马、法国、西班牙并不构成一种判然两分、非此即彼的“他者”。

“他者”,或许是近代开端的标志。由此,国家与国家分别、民族与民族分别、宗教与宗教分别、主义与主义分别,与我不同的,都是“他者”。而对“他者”,没有什么话好说。

魏斯曼是个理想主义者,他相信社会主义,凡是反对社会主义的都是敌人,对敌人不需要谈论“人道”。他忠于职守、精于讯问,犯人在他面前无不屈服,他的话往往能一击即中对方内心最柔软之处。

当他隐藏在阁楼、开始全面监视剧作家德莱曼与他的女友、女演员克里斯蒂娜时,起初同样一丝不苟地执行着自己的职务。然而,他开始渐渐进入这一对“他者”的生活。

德莱曼并不是一个激进分子,他服从体制,尽可能带着镣铐跳舞,并且跳得比别人好。他的变化,始于知己、合作伙伴雅斯卡的遭遇。这位才华横溢的导演由于触怒当局被列入黑名单,无法从事自己的艺术工作,在经历了七年的抑郁之后最终选择了自杀。德莱曼曾经为他求情,但是,被列入黑名单,就意味着成为这个国家、这个社会的“他者”,只能慢慢地窒息而死。这个精巧地体制已经能够识别出如何才能真正地杀死“他者”的灵魂,而非简单地肉体消灭。另一方面,美貌的克里斯蒂娜则被脑满肠肥的部长盯上,在胁迫之下供其满足淫欲,痛苦异常。

如果魏斯曼不是整天监听这一对恋人的生活,他是否还会做出同样的选择?我觉得很可能不会。躲在阴暗处的秘密警察,渐渐开始进入他者的生活、理解他者的生活。他开始渐渐发现,他们并不是他者,而是与自己一样的同类。不同的主义?在人性和艺术面前真的能按主义划分吗?或者,在死亡面前,是否真的可以有这样的区别?

魏斯曼是个孤独的人,寡言少语,甚至少有表情。但是,他的心里仍然有对爱的需要,有对艺术之美的共鸣,还有,对正义的渴望。会促使人类从心底里发出渴望的,无非是这些东西。这些超越了一般的“感觉”的情感,在这个分裂的世界,仍然使人察觉出:我们是同类。由此,魏斯曼倒向德莱曼和克里斯蒂娜,也由此,他成为了这个体制中的“他者”。

克里斯蒂娜是不幸的,因为她无法再找回自己的位置。她在逼迫之下与体制合作、出卖了德莱曼,却又无法在良心上接受这一点,于是,她最终成为了自己的“他者”,她只好用自杀来解脱。

而魏斯曼和德莱曼都是幸运的,因为这个体制很快倒台了。

我们比他不幸吗?因为我们仍然处在这样一种体制之下?或者,更大的不幸在于,这个世界仍然处在充满了“他者”的环境中?

人们互相指责,划出种种的界线,用来确定“他者”,大到国家民族、小到邻居同事。人类的分裂已经到了无以复加的地步,处在这种分裂之中的个体,则常常不得不陷入自我的分裂。人类被各种混乱的意见分裂,不再寻找爱、美和正义,而是被扭曲的表象所占据;人们甚至已经搞不清楚他者的界限,尝试逾越某种界限,却陷入更大的分裂。婚姻可以是同性之间的关系,艺术可以无须触动整个人类的心灵,法律可以是个别利益之间的妥协——他们说,这就叫做“后现代”。

托马斯·莫尔的成名作是《乌托邦》,他描绘了一个大同世界,人人平等、没有压迫、人们从事各种科学研究和有益的活动。莫尔的《乌托邦》蕴含了他的政治理想,并且,相比同时代的政论家和学者,他敏锐的指出了其中的症结:私有制。然而,莫尔恐怕从未设想过一种由国家推动的社会改造运动,他念兹在兹的是普世教会的改革。

或许,在如今的世界,已经无法想象一种整体的重整,我们所能追求的,只是个人在无可逃避的境遇中努力地尽自己的本分,寻找那曾经有过的爱、美和正义。